长汀一中 朱俊丰

西部,中华民族的摇蓝,孕育出璀璨的华夏文明。2000年前的丝绸之路,从西北方向,将黄河文明与西方文明紧紧联合在一起;西部,古人也曾感叹过遥不可及,高不可攀,即使边塞诗人,也从豪迈中流露出无奈的苍凉,感叹“西出阳关无敌人”。

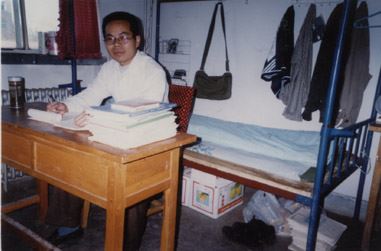

伴随实施西部大开发的伟大决策,这次,我有幸被派驻宁夏教育对口支摇,带着闽西人民的厚望与嘱托和时代赋予的庄严使命,我以严谨治学,为人师表的态度,爱岗敬业,努力做东西部交流的使者,为西部作贡献,出色地完成了支教任务,增强了民族团结,受到西部人民的尊敬与爱戴,也为家乡人民争光。

此次西行,从中国东南水乡到西北黄土高坡一隅的固原,跨越了中国版图的对角线。支教地是在宁夏固原市原州区三营一中,该校英语教师很缺,我担任了高一年级三个班的教学任务,每周15节课,虽然任务繁重,但我欣然接受。一年来,我克服了生活上、语言上的困难(水土关、风俗关),深入教学第一线,以高度热情投入工作,勇挑重担,深受当地教师好评,每学期末学生问卷调查,受欢迎率95%以上。

在这里,我就此深入西部,了解宁夏固原的情况阐述如下,与大家共享:

一、那块“赤土”

自然环境恶劣,“十年九旱”,“贫甲天下”,联合国考察人员评价为:“不适合人类居住的地方”。隋清以前,战争频繁,人口最多不过5万。自然灾害,地震,旱灾,冰雹,冰冻(西伯利亚强冷空气),风灾等频繁发生,山区还受狼害。历史上国民党马鸿逵军队,遭遇大如鸡蛋,高近尺的冰雹,陷入山中;降雨集中,民国时期,冲走当地驻军近100人。风沙之大,怎么形容也不为过。扬起尘沙,形成沙暴,植物折死,埋没幼苗,根块露出,农民常绝收;沙暴起,野 外人畜迷失方向,失落山谷。

历史上,这是军事重镇,兵家必争之地——交战地,军屯地,素有“关中屏帐”之称。古代匈奴侵汉,十六国时期的战争,东突劂与西夏战争,金与西夏战争,蒙古西夏战争,多少次军队在此曲折迂回,战争使这块土地成为多民族徙栖之地。

二、与西北零距离的接触

宁南地区,冬季漫长寒冷,春季气温多变,夏季短暂凉爽,秋季降温迅速,年平均气温4℃每年10月上旬就大雪芬飞。

春季常有沙暴。当沙暴袭来时,校内沙土漫天,劈头盖脸,遮天蔽日,昼如黑夜,阴冷笼罩,能见度不足2米;沙暴如惊心动魄的战争,像扑天巨鸟,俯冲而来,我们无法拒绝。苍劲的风,带走了所有的羽毛和鸟声,地上的石头在愤怒;操场上,学生拉起衣服盖头部——“顾头不顾尾”;天堂似乎就要沦陷了,垃圾绕着我们转。他们只有怨天,把苦难当作一生的必修课。为防风沙,普通农民不近视不远视,也戴大眼镜。

“非典时期”,我把砧板放在外面暴晒,突然,大风起,把砧板卷到二十几米外。我去捡,镜片模糊了,连牙缝里也遭一些“勇敢”的沙尘袭击,好不容易找到了砧板,它却“粉身碎骨”,不能用了。

“十年九旱”、“赤地千里”,350—400毫米的降水量,1000毫米的蒸发量。南方人到那儿是折磨;干燥,“大宝”是没用的,常年要用“TOBABY”。饮食以面食为主,吃辣后,“豆豆”卷土重来;嗓子痛,“金嗓喉宝”也失效;水是硬水,咸的,下肚还叫苦。衣服洗后挂出去,析出白色的“霜”。

夜里,大风吼叫,像要把西北地皮翻个跟斗,声音如同《聊斋》里鬼将来临之境。同室“战友”晓斌被吵得睡不着,敲着床板大叫“真见鬼,什么鬼地方”。周末,洗澡是我们最开心的日子,坐车到市区住宾馆,就是为了洗个舒服澡。

西北的水奇缺。南方四月芳菲尽,这儿杏树始发芽。四月底还下雪,山头上没有绿色,平原上没有一丝水,农民在等天的安排。山区农民用水窖,又称旱井,圆口,底小,肚大,他们收集山洼田地的雪和雨,预备着喝,四季总喝不到新鲜的水。他们的家门可不上锁,水窖可得上锁,滴水如油啊。西北人用水程序是这样的:洗脸→洗菜→洗衣服→抹桌子→拖地板或给牛羊喝。

《半月谈》有一段描述:一个乡下人去亲戚家作客,亲戚请他洗脸,他忙说“不用了,上个月洗过了。”还有另一段描述:兰州军区某首长前往陇中,还没到村口,突从反光镜发现一群牛向他狂奔,几头牛将车包围,并试图将头伸进车内。首长问何故,随员说,此地太干旱,人畜喝水极困难,已动用军车拉水,这些牛看到绿色军车就以为运水车来啦。这些例子都说明了西北的缺水现状。

汉族吃猪肉是允许的,但得“偷”着吃。所谓“偷”,就是“程序”较繁,不要让回民看见,吃肉时紧闭门户,要是有学生敲门,我先开门问:你是回民还是汉民?若是回民,就叫等一下。我们藏起大肉,然后才叫进来。否则,我被看见了,彼此心理都不舒服,伤了民族感情。吃后,骨头用纸包着偷偷扔掉。吃肉这么“提心吊胆”,慢慢地,我们就吃牛肉、羊肉,把猪肉给淡忘了。

有时没有肉,蛋来凑,蛋不够,换土豆。土豆是当地的拳头产品,平时我们买没有几种菜,特别是“非典”时期,买没菜或菜价大涨。我们把土豆即使变着花样吃,炸、煎、炒、煮,也吃怕了。

三、那里的学生

早上,我们见不到学生在吃饭,他们吃的是馍馍(面做的像大饼),“携带方便”,有的伴冷水,有的边走边吃;中午还吃馍馍或面条,特别辣。菜,他们没什么菜的概念,吃米饭时很少拌菜,即使买菜,也只有土豆丝。

学生的主食就是从家带的馍馍,一星期带十几个,家境好的带些苹果(家里种了)。就餐时间到了,孩子们一手拿苹果一手拿馍馍,左一口右一口吃着。见到老师时,他们都伸出馍馍,问“老师,吃么?”,这是他们的主餐,真是可怜?男孩不喝热水,口渴了就喝冷水。

当地人称学生为“娃娃”,因为没有水,穿着肮脏,气味重。临近周末,有些学生已经馍馍了(带多会发霉),就得请假回去取得馍馍。有个学生没吃了,饿的不行,偷同学的馍馍,被政治处处分了。

学生那坚忍不拔的意志是最值得我们学习的。在刺骨的寒风中,在昏暗的灯光下,他们抱书苦读,那怕是零下30℃他们依然在操场上晨读。

“送娃出大山,走出贫困”,这是学校的愿望,也是我们的愿望,可是很多学生还走这样的人生路:放羊→赚钱→娶媳妇→生娃娃→放羊。

四、我们的炭山之行

炭山是固原市原州区的山区的一个乡。我们深入这贫苦地区,体验生活。那里地形概况就像倪萍主演的《美丽的大脚》里的场景(此片在宁夏同心县和海原县拍摄,俩县均与固原相邻)。

这里的人,女白,高鼻梁,瓜子脸,眼睛大“脸儿红又圆,好象树上的红苹果。”男的,人高马大,胡子多,脸色富有沧桑感,说话带有浓重的西北口音,不细听是听不懂的。

我们驱车进山,有点隔离世界之感,四周都是馒头山,路旁看到农民用“二牛”或“二驴”法耕田,妇女都用布包着头,地上数百只田鼠在来回串着。下午一时许,我们到了学生家——窑洞人家,旁边也有不住窑洞的,破烂的泥墙,简陋的房屋,主人已等侯多时了,马上引我们先与老人见,然后到上房坐,把小方桌(炕桌)放在炕上,摆上苹果、红枣、馓子、倒上“八宝茶”招呼我们盘腿做于炕上,主人在炕下招待我们。里面没有一个象样的家具。

我们和家长谈了许多,了解到他家全年收入才2000元多元;学生还有个弟弟,收成不好时就要辍学,收成好时再上学。听了这些,我们心里难受极了,真体会到这里的无奈和“可怜天下父母心”。

路途较远,天色已晚,看来我们不能返程了,晚上,就住窑洞,我们一行四人,同卧一炕,格外暖和。半夜时分,不知隔壁什么“轰轰响”,不像人声,以为怪,次日,主人解释说,那是毛驴发出的声音。

五、教育情况

闽宁对口支援,福建三明市、龙岩市、晋江市对宁夏固原市(五县一区)。第四批支教任务分配下来,长汀一中、长汀二中分派到原州区的三营一中(此校由晋江市支助250万建成,以高吕为主,20个高中教学班)。

到2003年7月,对口支援6年了,福建援助宁夏教育资金逾3000万元,支教人员四批共441人次,帮助宁南山区8县新建、扩建学校96所。有965名机关干部441名教师及来自全国16所大学的81名研究生,支教人员在宁南山区8县69个乡镇,70个村及6所进修学校开展支教工作,共捐款8300多万元。

六、深刻体会

固原是一个历史悠久,富有革命传统的地方,在1.68万平方公里的土地上,生活着战斗着180多万的回汉人民,他们如我们客家人一样,辛勤劳作,敢于创新,用智慧和汗水谱写了自己的辉煌历史。在这军事重镇,军屯之地,武备防之区,人民历来尚武敬文,代出名流将才。

西海固人的性格开朗、气质刚劲,豪放粗犷、忠厚淳朴,吃苦耐劳。燥热的夏天,冷酷的冬天,沙尘纷飞的塞外,他们就在这冷与热交替中,像炉火炼铁,愈炼愈刚强,在苦难中显得尤为纯洁,高尚。

本着“教育改变人生”的理念,我在“不适宜人居住的地方”居住了一年,坚守岗位,无私奉献。喝过了盐碱水,睡过了炕,吃过了馍馍,与西部人们同在炉中炼就了自己的坚强。西部的一切也给了我开阔的胸 怀,质朴的民风也让我懂得了脚踏实地。

(注:在三营一中同校支教的同事还有,长汀二中,钟晓斌,三明一中,李秀其,大田五中,巫如来。)

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们