不忘恩师,传承优良教风

——写在长汀一中120周年华诞之际

廖金璋

我与长汀一中很有缘分。1956年,我考上长汀一中读初中。1959年又考上高中,毕业于1962年,在长汀一中读了六年书。1976年,我又回到母校任教,直到2005年7月退休。在长汀一中求学、工作,一共度过了35个春秋,对校园里的一草一木再熟悉不过了。

我永远忘不了母校的恩师。读初一的时候,我的班主任是王柏龄老师。那年春天我生了病,王柏龄老师几乎每天都来家里看我,还带领校医来为我看病、打针,又发动班上的同学给我抄笔记,放学后来看我。学校根据我家庭的实际困难,给我发放了较高的助学金,帮助我能安心学习。我虽然因病缺了很多课,但是在老师和同学们的帮助下,学习没有掉队。

(图左王柏龄,图右廖金璋)

1960年,正是国家困难时期,物资奇缺,食油、猪肉、大米等都凭票证供应。那时候学校老师吃食堂,节日加餐时,食堂将菜肴按人分配。语文老师王秀平是个年轻的女老师,每次食堂分给她的肉和面,她总要留下一部分,用口杯装着带回宿舍,然后把我叫到她房间去,说:“我吃不完,这些给你吃吧!”我知道老师的一份并不多,她明明是省下来给我吃的啊!她养了一只母鸡,下的蛋自己不舍得吃,却经常拿些给我吃。王秀平老师知道我爱看书,还买过《林海雪原》《苦菜花》等长篇小说送给我。

中学时期,我爱文学,课余时间常钻进阅览室看书、看报。有时课外也学写诗、写散文和小说,写了就请老师指教。张鸿钰、毛河先、曹培基、陈永昌等许多老师都对我的作文作过细心的指导。他们不嫌我烦,却表扬我,给我鼓励,或把我的作文在课堂上讲评,或刊发在学校“好花共赏”的墙报上,更加激发了我对写作的兴趣。后来我能在全国各报刊发表作品,并加入作家协会,都应归功于当年老师对我的栽培。

我高三的班主任是俞水谟老师,他是一位非常和蔼的老师,对同学们总是笑脸相迎,课堂上也脸上挂着笑容,给人很亲切的感觉。他上我们历史课,古今中外的历史都倒背如流,讲起来滔滔不绝,有条有理,又抑扬顿挫,很引人入胜。因此,同学们都很喜欢听他的课,上课注意力特别集中。

高三面临高考,学习很紧张,同学们都很用功。周末的晚上,教室里不开灯自习,但是还有个别同学在教室里点着煤油灯自习。俞水谟老师担心我们过分用功累垮身体,他就到教室来把我们几个“苦干分子”邀出去散步,或买好戏票请我们看戏,我们看出老师的苦心,只好从命。高考那天,我在家里刚起床,就听到屋外敲门声,忙去开门,谁知站在门口的竟然是俞水谟老师,他提着一篮子鸡蛋,握住我的手笑着说:“祝你高考胜利!”我愣住了,望着一个个圆溜溜的鸡蛋,激动不已。

(图片来源于网络)

我十分感恩母校的老师,永远忘不了老师的谆谆教诲和无微不至的关心!

后来,我也回到母校当老师,还当班主任、年段长。在教育教学工作中,我常常以自己的老师为榜样关心学生。我常常去家访,了解每个学生的家庭情况,对于有困难的学生,我尽力给予帮助解决;我也常找学生谈心,与学生心灵交流。凡是生病的学生,我一定前往家里或医院看望,并且买点礼品慰问。

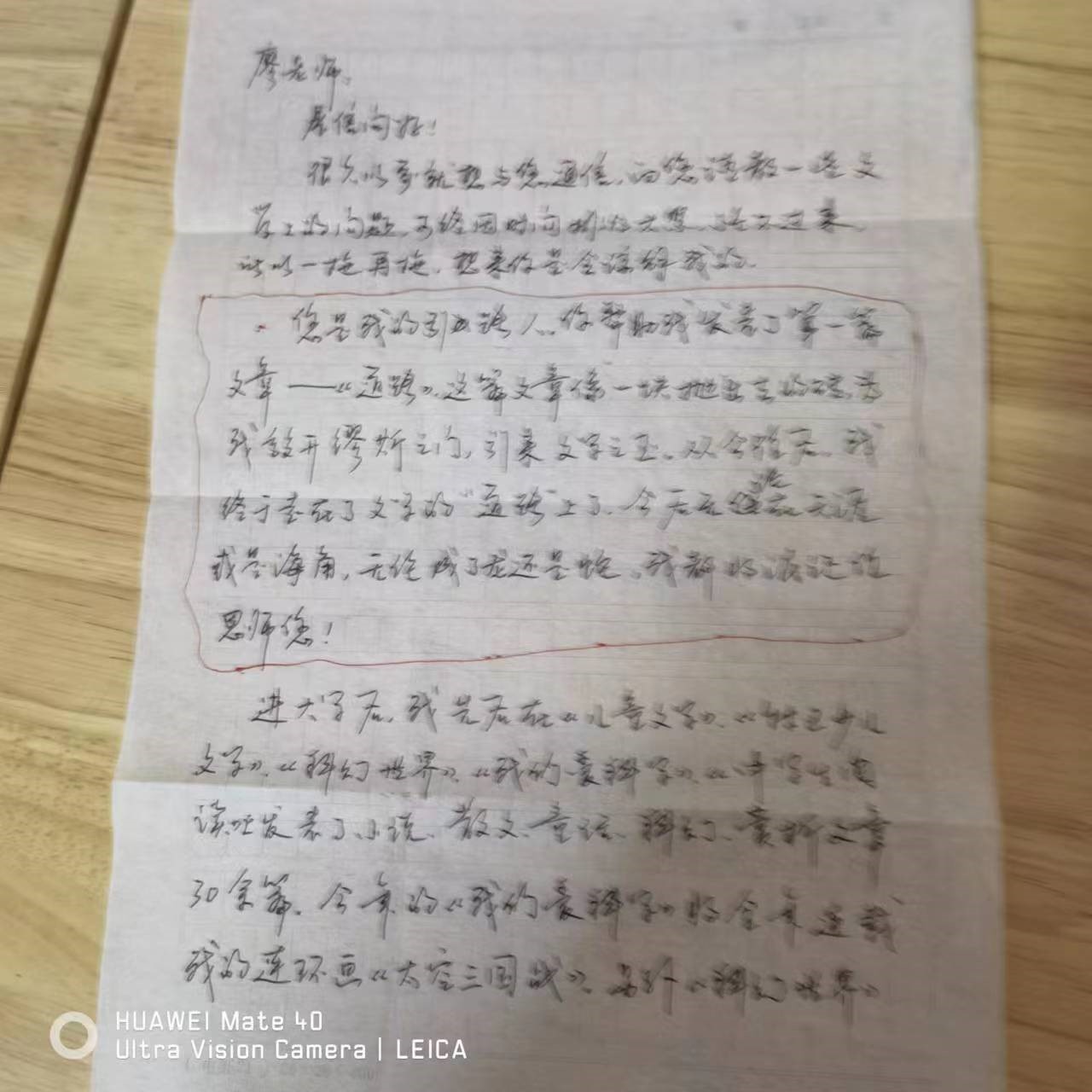

我教语文,对于优秀的学生习作,我不仅在班上讲评时给予肯定和表扬,还常常自己买邮票把学生习作寄到适合的报刊上推荐发表,如:蔡一兵《养鸡乐》(发表于《作文通讯》)、俞莲《益友》(发表于《中学生语文报》)、朱春芳《要善于抓住机遇》(发表于《中学生作文选刊》)、杨鹏《道路》(发表于《全国校园文学社团佳作集》)……经我推荐发表过习作的有几十个学生,当他们收到稿费和样刊时才知道是我帮他(她)的作文推荐发表的,非常高兴,对作文更有兴趣,语文就学得更好。

有些学生从此走上了文学道路。高中90届的杨鹏就是其中一例,因为发表了《道路》,他特别热爱写作,后来考上北京师范大学中文系,倍加努力,发表了大量的文学作品,成为我国著名儿童文学作家、中国少年科幻小说创作领军人物,个人出版图书突破100部,获得儿童文学界最高奖——“宋庆龄儿童文学奖”以及“中宣部五个一工程奖”、“国家图书奖”、“全国优秀科普作品奖”等多个国家级奖项。

(图左廖金璋,图右杨鹏)

有一次,杨鹏给我来信,热情洋溢地对我说:“您是我的引路人,您帮助我发表了第一篇文章《道路》,这篇文章像一块抛出去的砖,为我敲开了缪斯之门,引来文学之玉。……我终于走在了文学的道路上,今后无论在天涯或是海角,我都将记住恩师您!”青出于蓝而胜于蓝,让我感到很欣慰!

今年迎来了母校120周年华诞,在此我再一次感恩老师,愿母校薪火相传,铸就更大的辉煌!

雨花茶

(本文作者廖金璋,发表于《北方文学》2012年第9期)

我第一次喝雨花茶。

茶叶呈墨绿色,两端略尖,形似松针。沸水冲泡后,芽芽直立,上下浮沉,犹如翡翠,汤色碧绿而清澈,香气扑鼻。细细品饮,感到沁人肺腑,齿颊留芳。我用它招待客人,客人都赞叹:“好茶!好茶!”

第一次喝的雨花茶,是我的一位叫梅的学生送的。喝着雨花茶,我自然就想起了这位送茶的梅。梅是我上世纪九十年代初的学生,当年她读高中的时候,我是她的班主任,并教她语文。本来她学习很好,考试成绩名列前茅,表现很不错,担任了班干,工作很负责,跟同学的关系也很融洽。但上了高三,成绩就开始退步,不大爱说话了,整天闷闷不乐的样子。半期考,成绩竟然排在班级40多名,而在年段的名次就是几百名之后。这是一种危险的信号,如果这样下去,高考就可能落榜。

我不能让她掉队,找她谈话,想了解她学习退步的原因。可是她什么也不说,只是默默地流泪。谈话不成功,我决定家访,争取家长配合,找出根源,加以解决。我觉得她的退步,不是智力因素,一定是非智力因素的干扰。在关键的时候,不把这种干扰排除,就会耽误她的前程。对于我来说,会成为一种罪过。

到了刘梅的家里,只见到她的母亲。这是一个60多岁的老人。经了解,他们的家庭经济并不宽裕,梅的父亲去世了,母亲原是社办企业工人,退休金很低。梅有一个做木工的哥哥,己结婚,嫂子无业,且有一个才几岁的小孩。我向老人汇报了梅的学习情况,谁知一听到她学习退步得厉害,老人很伤心,哭泣着说:“老师,我真的很爱我这个女儿,可我怎么费了油点火不亮呢?”

我问:“是不是经济上有困难,影响了孩子的学习呢?”

老人说:“经济上虽然比不上富裕的人家,但培养一个孩子读书,我们并不成问题,她需要什么,我都能给她呀!”

我又问:“有没有男的给她写信?譬如男同学,或者社会上的男人。”我担心女孩子到了青春期,会有异性追求,掉入情河影响学习。老人家明白我的意思,摇着头说:“没有。”她怕我不相信,又很坚定地说:“我女儿很老实,她还小,不会去交男朋友。”

从她母亲那里,我没有找到答案。她的退步仍然是一个谜。

我从女同学中去了解,看看有没有同学知道她的情况。正好,有一位女同学是她的邻居。我又借家访去了那位同学的家里。果然,那位同学的母亲对梅的情况很了解,当我把话题引到梅的时候,同学的母亲就向我讲了许多有关刘梅的事情。

1975年初夏的早晨,一个40多岁的女工上完夜班回家,走出厂门不远,见街头围着不少人看热闹,便也走了过去,只见地上有一只竹篮。篮里是一个女婴。女工便说道:“这个女婴我要了。”说着就把女婴抱回家。女工的丈夫也是个好心人,支持妻子的行动,并且给这个女婴取了名,叫梅。这对夫妻就成了梅后来的父母亲。

那位邻居又告诉我,去年梅的父亲去世了。没有了父亲,嫂子不愿意培养一个捡来的女孩读书,要她辍学。但是母亲不同意,坚持要她读下去,并且表示,还要培养她读大学。从此婆媳之间就有了矛盾,而哥哥居然站在嫂子一边,也对梅十分冷漠……

每当梅放学回家,哥嫂都对她没有好眼色看,这使她很难受,为此,她曾对母亲说,要不我就不读了吧!母亲说,不行,有我在,你就好好地读书,除非我死了!母亲认为,女儿是个读书的料,不能让她半途而废,好在老人家自己有些积蓄,所以不管儿子媳妇的反对,一心要培养女儿。为了让她安心学习,摆脱哥嫂的冷眼,母亲让她到邻居家里寄饭,甚至过年也让她在邻居家里过。寄饭的邻居虽好,但是开饭的时间跟学校的作息时间不同步,她常常来不及吃饭,饿着肚子去学校上课。

我听了心里很难受,这样的家庭环境怎么能让她读好书呢?母亲虽然让她去邻居家寄饭,但她能真正安心学习么?

我终于找到了梅学习退步的答案。返校后,我向校长汇报了她的情况,本来学校只安排农村学生住校,但我要求破例让梅也住校,在学校食堂寄膳。当得到学校领导的同意后,我就把她母女找来,将我的想法告诉她们。她们都很高兴,第二天梅就搬进学校来住了。从此以后,她又恢复了笑容。没有了心理负担,她的学习成绩很快有了回升。高三下学期,省质量检查考试,她的成绩进入了班级第九名。那年端午节,我叫她到我家来,跟我们一家人一起过节。她很乐意地答应了,跟我们有说有笑。

那年高考,梅终于没有辜负我们的希望,考出了优异的成绩,被一所重点大学录取了。大学毕业后,梅留在南京工作,一晃过去了十九年,梅早已结了婚,也生了一个女儿,女儿已经上小学了。因为工作干得很出色,成绩显著,梅曾被评为省劳模。去年,我在路上遇到梅的母亲,老人家八十多岁了但身体还很好,她见了我,高兴地对我说:“老师,我女儿当县长啦,要不是你当年的帮助,她哪有今天的好日子呀!”

听了她母亲的话,我感到格外开心,仿佛一股雨花茶香,正在我的四周袅绕、蔓延开来……

作者简介

廖金璋,长汀一中退休高级教师,福建省作家协会会员,中国散文家协会会员,已在《福建文学》《小说月刊》《散文百家》《北方文学》《当代人》《厦门文学》《福建日报》等全国50多家杂志和报刊发表中短篇小说、散文等各类文学作品。作品被收入诸多选本。有多篇在各类征文大赛中获奖,著有《这个早晨不平静》(中短篇小说集)、《生态家园》(长篇纪实文学)、《魅力长汀》《润物细无声》(散文集)。

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们