郑晓奕,长汀一中1995~1996年学生会主席,1997年以超出北大分数线20分的优异成绩考取中国人民大学新闻学院,2001年-2021年就职于新华社,2021年10月加盟爱奇艺,目前任爱奇艺副总裁、公关负责人。

记者、公关,两种不同的职业身份贯穿着她对外界的热爱与好奇;坚持、突破,在人生的马拉松路上她不断超越过去的自己;科技、创意,在时代浪潮更迭中她持续解锁更有效的传播方法论。

二十年芳华 与现场共呼吸

“铁肩担道义、妙手著文章的理想,至今还是我们新闻人的追求。永远保持你的好奇心,永远做船头的瞭望者。”

11月是巴布亚新几内亚炎热夏季的开端,首都莫尔兹比港酝酿着亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议,同行“打前战”的摄影同事为郑晓奕留下一张照片,照片里她笑着遥望前方,任来自太平洋的海风吹拂短发,身后是南半球的漫天晚霞,玫瑰金色的苍穹辽阔无边,讲课时她在这张照片右上角标注“新华社将是你的人生大舞台”。

2018年郑晓奕在巴布亚新几内亚莫尔兹比港

在新华社这个“足够大的舞台”上,郑晓奕度过从大学毕业到不惑之年的二十载光阴,轮转的五份不同岗位是她记者生涯的自然分野。最初五年,郑晓奕在总编室担任值班编辑,经常值夜班,保持着下午5点到早上8点的工作生物钟,年轻的她很快适应这种日夜颠倒的时间要求和不容丝毫差错的严谨氛围,在上传下达中迅速建立起对新华社业务全景的认知。2006年中秋前后郑晓奕被委派为驻新加坡英文记者,在马六甲海峡入口处的中西方交汇点——狮城生活两年多,其间既写双语报道、又拍摄新闻图片、还做视频连线,她逐渐熟悉东南亚的社会文化和政治经济制度,在实战中全方位锻炼着业务能力。回国后郑晓奕转任国内经济采访室记者,主攻产业经济和宏观经济报道,常年对接采访中央部委和能源类央企。

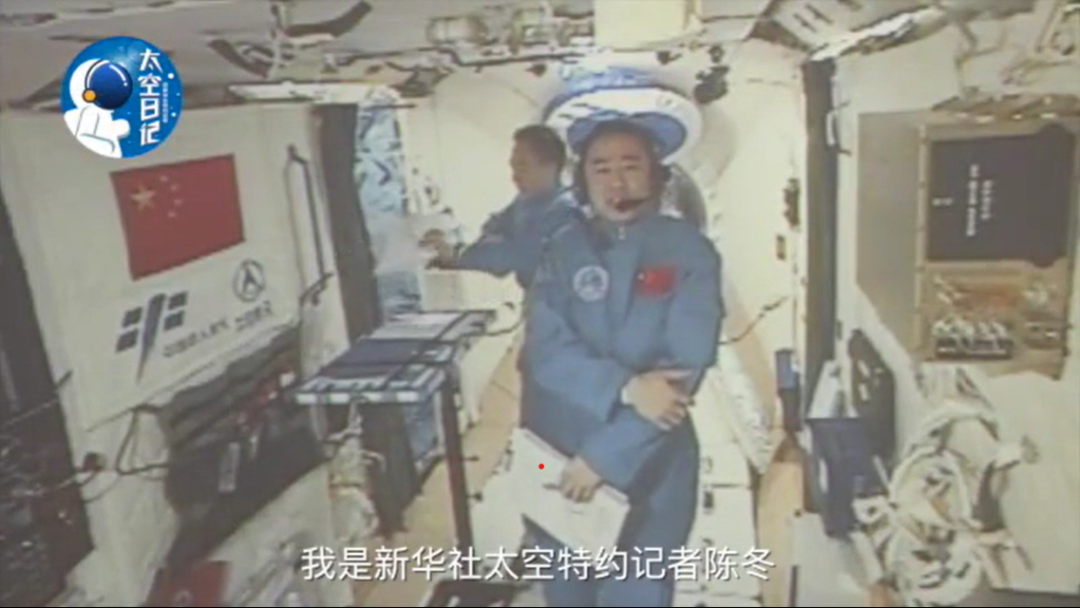

五年半后全国正掀起一波传统媒体与新兴媒体融合发展的热潮,新华社率先成立全媒报道平台,打破多个编辑部门条块分割的报道界限,统筹全社资源创作贴近用户、形式多样、适应多终端的新闻作品。郑晓奕参与全媒报道平台的创办,转型成为国内媒体融合记者,“尝鲜”短视频、纪录片、微电影、数据新闻、H5、Vlog……“玩了很多新媒体的手段”,而后融媒体报道在全国遍地开花,许多创意源头都能追溯到郑晓奕和她的同事们的探索,至2017年底调岗为外宣媒体融合记者时,她已凭借参与主创的“新华全媒头条”栏目斩获中国新闻奖特别奖,参与策划的《新华社特约记者太空日记》也揽获中国新闻奖一等奖。

2016年10月21日晚9时许,新华社太空特约记者陈冬在天宫二号内口述太空日记

《新华社特约记者太空日记》的策划,邀请在轨航天员景海鹏和陈冬以太空特约记者身份自述在神舟十一号载人飞船上的工作和生活细节、回答海内外网友提出的有趣问题,首开世界新闻史上从地球之外发回报道的先河。如此天马行空的点子,是在距离发射仅剩半个月的座谈会上“头脑风暴”而得,郑晓奕形容他们团队当时是“一门心思想着做出花样,让大家更关注航天事业”,为了增添报道的互动性、人情味、科普性,他们还特别设计《景海鹏要在太空过生日啦!新华社帮你把礼物带给他》H5,向全国小朋友们征集画作,把一颗颗小小的航天种子,植入稚嫩的心灵。回顾克服重重困难最终实现一系列设想的过程,郑晓奕印象深刻的是“等待”——在北京寒冷冬日的焦急等待。飞船只有沿轨道运行到特定角度才能实现天地对话,珍贵的对话时间里又首先要保证科学试验任务的完成,郑晓奕和同事们整日在航天城的招待所等、在指挥大厅等,备战可能争取到的10分钟或者5分钟的时间窗口。最终这组融合文字、图片、音视频和新媒体互动方式全媒体呈现的《太空日记》成为海内外媒体纷纷转载的现象级产品。

调任外宣媒体融合记者的岗位后,郑晓奕仍然不懈地在报道的内容和形式上推陈出新,相比对内融媒体报道,这份工作更增添了跨文化传播的挑战,她说:“让全世界都听到中国的声音,听得懂中国的声音,非常重要也非常难。”郑晓奕和团队为2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛打造的微视频《大道之行》首次使用总书记的原声作为配音,综合运用CG特效和Moco技术穿越千年时光,用超现实主义手法呈现从大漠驼铃、碧海帆影的古代丝绸之路到当今“一带一路”的盛况。2021年纪录片《战贫之路》摒弃传统高大上的叙事角度,以总书记的视角剖析全面脱贫任务的拆解和实现过程,内容一波三折扣人心弦,在13分钟的时间里将人类减贫史上绝无仅有的中国战贫奇迹讲述得清楚明白。在前年新冠疫情肆虐之初,她和团队创作出英文MV《We Are One》,伴随哈萨克斯坦歌手迪玛希的空灵歌声,中国与各国守望相助、携手抗疫的画面再次浮现,音乐无国界,润物细无声地传载着“人类命运共同体”的理念。《上合之合》《草木之声》《东方之约》……郑晓奕统筹操刀过许多横跨文化语境、涉及大国外交的融媒体报道任务,却最终能用创意和真心,把一个个宏大主题落地为具体细微、情感共通的表达。

新华社出品、哈萨克斯坦歌手迪玛希演唱的全球第一支原创“抗疫”英文MV《We Are One(在一起)》

一切过往 皆为序章

“你不能决定你的人生长度,但是你可以把控你的人生宽度。”

在新加坡分社担任驻外记者的两年多时间里,郑晓奕发现了跑步的魅力,奔跑给予她内观自己、放空自己、说服自己的独处时间,她也将跑步中领悟到的哲学与生活选择融通思考。回国后在国内马拉松热潮中,她去全国各地跑了十几个全马、几十个半马。在她看来,记者单打独斗的时刻某种程度上与跑马拉松的孤独状态非常相似,在35公里至42公里的“撞墙期”,体能不断冲破极限,意志的放弃和坚持只在一念之间,“撞墙期就是难受得你恨不得脑袋撞墙,但你挺过去了就特别好,觉得特别嗨,又充满了力量”,她说:“做记者也是特别需要坚持。”而亦如跑步有倦怠期,职业生涯也存在平台期,“应当正视平台期,找到新的方向调整好自己以后再去努力。”于是,在43岁这年,郑晓奕决定“换个跑道”。

2016年郑晓奕参加上海国际马拉松赛

2019年郑晓奕参加武汉马拉松

从新华社记者转型为爱奇艺公关负责人的决定让郑晓奕身边的同事和朋友们颇感意外,但她心里的声音很笃定,“你不能决定你的人生长度,但是你可以把控、决定你的人生宽度”。二十年来多岗位、多领域的报道使得她积淀着深厚的传播经验和处事能力,当向外探索的好奇心推动她时,她从容而勇敢地翻开新的篇章,“换一个跑道,换一条路看看”。

从记者到公关,郑晓奕感受到的更多是一种延续,接过爱奇艺橄榄枝的她,仍在很大程度上受益于新闻领域的积累,也铭记着新闻人的坚守。作为在美国纳斯达克上市企业的公关负责人,郑晓奕每季度和每年度都需要与投资者关系部门共同斟酌对外披露的公司财报,也需要向财经媒体和公众传播并解读财报背后的公司战略与品牌形象。拿到公司财报数据时,她无数次闪回十多年前在新加坡的岁月,那时她常需要研读新加坡政府的经济材料,挖掘值得报道的亮点,再编写中英文稿件传回总社。而在国内担任经济记者五年半的时间里,她工作之余申请研读了清华大学经济管理学院的媒体班、清华大学五道口金融学院的金融媒体班、长江商学院首期融媒体班,系统学习了经济学知识,这些铺垫让她很快熟捻公司财报的研究。“过去的锻炼都不会白费,都会有所回报”,她以自己的亲身经历真诚勉励同学们:“技不压身。永远充满好奇心去学新的本领,真的特别重要。”

“新闻无小事”,记者生涯培养了郑晓奕严谨求实的工作态度,当认真成为习惯,也使她在新工作中受益匪浅。如同新华社的新闻发出即为通稿,无法撤稿回收,公关发声也是如此。如果对外口径没有实现精准把控,一旦发生错误引发公众误解,对公司的品牌形象甚至是实体业务都会造成影响。郑晓奕每天都需要为公司对外传播的许多内容做把关,而她始终如一地绷紧认真的弦,“从你手里头过的事儿,无论大小都当作是大事儿,必须没有错误。”

真实是新闻的生命,在郑晓奕看来,真实也是公关的生命。她将公关与新闻做类比,“公关口径其实就像消息写作,最重要的是把事实讲清楚,态度要真诚。”郑晓奕毫不避讳地谈到了去年沸沸扬扬的《青春有你3》“倒奶打投”风波和取消超前点播事件,细致分析了真诚在公关中的重要性。“不能说假话”,但同时“何时讲、在哪讲、由谁讲”也是公关中非常有讲究的,公众在接收消息时除了关注事实,也很在意企业的态度和情感表达。

酒香满天下 试问当垆人

“随着技术的创新与发展,媒介的变迁与更迭,不止于AI技术以及5G的应用落地,更多营销玩法和姿势等待大家的解锁。”

在诠释对内容整合营销的理解之前,郑晓奕谈起最近《计算机世界》终止所有纸媒相关业务的消息在朋友圈“一石激起千层浪”,媒体同事和技术大牛纷纷追忆自己与这份报刊的渊源,这份共享的青春记忆也折射出内容与技术从始至终都是互相交织、联结得愈加紧密。而正如《计算机世界》在公众号文章中所写的“纸媒退场,拥抱未来”,一个时代的落幕,也意味着一个新的时代舞台正在升起。

科技的每一次跃进,都伴随着媒体形态的演变,从新华社到爱奇艺,郑晓奕从未停止拥抱新的媒介技术与内容形态的脚步。在郑晓奕看来,爱奇艺作为一个影视漫综内容平台,兼具科技和传媒的双重属性,其公关工作是网络影视内容整合营销的一部分,痴迷科技创新的硅谷文化与推崇内容创意的好莱坞文化,在她的日常工作中时刻交融。

“酒香也怕巷子深”,在新媒体时代的信息洪流中,如何让优质的内容与公众建立连接,这是郑晓奕在当记者和做公关时都无法回避的传播命题,也或许是她现在仍然觉得自己像新闻人的原因。通过创新的整合营销手段让一部部好作品成功“出圈”、触及更广泛的人群,郑晓奕和她的团队,正如深巷美酒的当垆人。

2021年底,洛阳风起,十三朝古都的“酒香”也随风传遍了天下。作为“一部剧带火一座城,一座城成就一部剧”经典营销案例的策划人,郑晓奕以剧集《风起洛阳》的宣发和IP开发项目为例,展示了新的技术手段和媒介形式给影视作品宣发带来的变革,让听课的同学们得以一窥当下的科技创新如何延展着传媒行业的想象力。

《风起洛阳》“一鱼多吃”商业模式

4K+HDR+高帧率+全景声等视听技术,更细致地还原着华丽精致的唐服、鲜嫩诱人的佳肴,呈现古都的繁华庙堂与市井烟火;一键识别和搜索视频画面信息的“奇观”功能,供观众探索画面中未尽的奥秘,满足对“饆饠”的好奇心;微博、抖音、豆瓣等社交平台,使天南海北的剧迷因趣结缘,一起畅聊“洛阳人民到底有多爱喝汤”;激光3D扫描,将现实时空中即将拆除的影视布景,长久地定格在了虚拟的数字世界里……剧集虽然已经收官,但围绕着《风起洛阳》这一个IP源头,持续产出着电影、游戏、 衍生品、舞台剧、动画、综艺、文学、纪录片、 漫画、商业、VR全感等多重“果实”——在科技与创意的双重加持下,这种“一鱼十二吃”的IP开发模式,让古城洛阳在积厚的文化中抽出新枝,以更年轻的姿态吸引更广阔的人群。

从一个传统的文字记者出身,走过二十余载,郑晓奕见证着技术的创新和发展、媒介的变迁与更迭,始终保持好奇心和热衷尝新的她,期待在往后的公关生涯中解锁更多的传播和营销玩法。而运用多元化的新媒体手段,让好作品被更多人看见,也是她在这份新的职业中收获的最大乐趣。

2022年4月郑晓奕参加《风起陇西》发布会(第一排右一)

“幸福感来源于我们做的好作品。”虽然告别了记者的岗位,但郑晓奕仍在以另一种形式传播着值得被看见的内容作品,“大家看了觉得好,说明爱奇艺有眼光,比如电视剧《人世间》,比如综艺《一年一度喜剧大赛》,给大家带去了欢乐、带去了启迪。我们把它传播出去了,更多人看到这样的好作品,让这个影视行业有更好的生态和发展——我觉得这是我的荣誉感和成就感。”

“独立的思想,自由的精神,始终是我追求的一个境界……在我看来,人生不应是一条由窄变宽、由急变缓的河流,更应该像一条在崇山峻岭间奔腾的小溪,时而近乎枯竭,时而一泻千里,总之你不会知道在下一个弯口会出现怎样的景致和故事,人生本该立体而多彩。”

郑晓奕曾从航海家郭川的自述中读出为何跑马拉松的答案,而同样的答案,似乎也适用于她充满未知和更多可能性的职业生涯。在这场人生的马拉松中,她仍旧满携出发时的勇气和好奇,一点点拓宽原有边界。(源自:实践新知的 新闻一家人)

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们