高中物理“科学探究”实施策略

长汀一中 戴文英

摘要:本文是本人就高中物理“科学探究”教学实践的一些反思总结。通过一些教学实例,从教学问题的开放、教学内容的开放、教学评价的开放、教学方法的开放四个方面,阐述高中物理“科学探究”教学实施的策略。

关键词:科学探究 教学方式 教学评价

所谓“科学探究”,就是学生通过类似科学家的探究过程,理解科学概念和科学规律的本质,培养科学探究能力的一种教学方式。运用这一方式,教师立足于学生发展而教,学生立足于自身发展而学,师生双方互动合作,突破了传统的传授学科知识为中心的教学模式,强调教材、教学必须以学生发展为根本,选取最能促进学生发展的形式。同时,“科学探究”使学生在获得物理知识的过程中,掌握科学的方法,提高思维效率,培养创新观念,发展创新能力,树立敢想、敢说、敢做的创新精神,从而迅速提高了学生的综合素质。另外,“科学探究”使学生在得到科学熏陶的同时,也培养了良好的做人品德,对学生树立正确的人生观和世界观起到积极的作用。如何在高中物理课堂中实施“科学探究”,本人以为应贯彻好“四个开放”,即:教学问题的开放、教学内容的开放、教学评价的开放及教学方法的开放。

一、教学问题的开放

培养学生的问题意识,是发展学生创新思维、创新能力的源头活水,也是实施科学探究的起点。爱因斯坦曾说过:提出问题比解决问题更重要,它标志着科学的进步。学生能认识和发现有价值的问题就等于确立了思维活动和探究的目标,它是培养创新能力的前提。在物理课堂教学中,切忌从课本到课本,而应引导学生关注生活、关注社会,使知识“来自生活、形成物理、走向社会”。作为教师,不管是新课的引入还是概念的形成及规律的发现,应精心安排提问的角度,教给学生提出问题的方法。通过有意识地提问学生,为学生质疑问难做出示范。鼓励学生发表不同观点和独立见解,鼓励学生标新立异。

如“电场”一节的教学,教师都感到很难上,这节内容显得抽象、概念性强、学生生活经验不足。我有幸听了一位老师在公开课上是这样提出一些问题,从而引入正课的:

1、放映视频:一个个工厂,林立的烟囱冒出滚滚浓烟,周围环境被烟雾所笼罩,植物枯死,……

教师问:看了上面的录像你们有什么感想?

学生答:现在我国工业生产发展很快,但环境污染也很严重,我们担心这将制约我国经济的进一步发展。

教师:说得好!这样的环境我们应该加以改变,并且有责任也有能力加以改变。

2、放映视频:经除尘后的一些工业区,万里晴空,山清水秀,鸟语花香。

教师:大家是否很想了解这里的烟尘是怎么处理的?工业上有几种除尘方式,其中的一种叫静电除尘,涉及到我们本章要学习的电场的知识。请大家看模拟演示实验。

3、演示:静电除尘实验

教师:要具体解释上述现象,等同学们通过本章学习后,自己会找到答案。……

上述这样的提问、引入新课,比常规的从复习旧知识开始再引入新课显然更能激发学生的积极性,同时这样开放的问题有利于促进学生的社会责任感,有利于培养学生将学到的知识应用于生活、服务于社会的意识。

二、教学内容的开放

首先,当今世界,科技发展日新月异,高科技成果向现实生产力的转化越来越快,而我们的教材内容总跟不上这一发展,存在一定滞后现象;其次,为了便于学生的自学和教师的课堂讲解,教材往往以浓缩了的结果(或成果)呈现的,许多概念的形成、规律的发现过程都被大大简化了;而其实,这些内容往往是对学生进行科学精神和人文精神熏陶的很好的素材。正因如此,教学内容的开放就成为必要。

在科学探究中,教师要遵循教材但又不拘泥于教材。对一些阅读型的及应用型的材料可以让学生自学,对一些物理学史和科学家的成果,教师可以提供一些素材或一些线索。如有关光的本性的认识,历史上曾有过波动说和微粒说之争,只是由于牛顿在物理学界的崇高威望,致使微粒说在长时期里一直占据主导地位。在讲到这部分内容时,我及时补充托马斯-杨的一句富有哲理性的话:“尽管我仰慕牛顿的大名,但我并不因此认为他万无一失。我遗憾地看到他也会出错,而他的权威有时甚至会阻碍科学的进步。”这样的插曲使学生感受到科学的发展并不是一帆风顺的,经常会受到各种传统势力的牵制和束缚。

而对概念的形式及规律的建立,这应是课堂教学的重头戏,对这一过程教师必须加以充分的“稀释”,使学生知道其来龙去脉,从中体验物理学家研究问题的方法及科学探索的艰辛。例如“牛顿第一定律”的教学,如果只是简单地告诉学生一个静态的结论,而不是引导学生循着规律的发现过程去体验一番,这不能不说是教学的一大缺憾。为此,我考虑在传授知识的同时,必须注重挖掘隐含在知识背后的科学方法,使其成为发展学生科学思维的源头活水。现将我设计的教学方案简述如下:

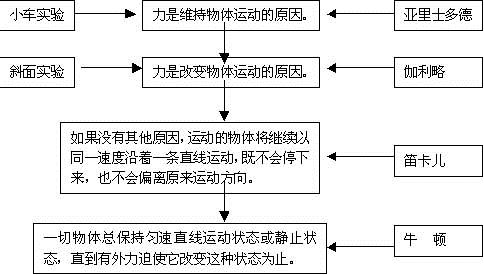

现象(演示) 结论 科学家

探讨:

1、亚里士多德根据直觉得到的观点错在哪里?(由于时代的局限性,亚里士多德没有考虑摩擦力的存在。)

2、伽利略研究问题的方法有何特点?(实验事实+科学推理=正确结论,这种研究方法对以后的科学研究工作具有重大的指导意义。)

3、伽利略对科学的贡献是什么?(“毁灭直觉的观点而用新的观点来替代它。”——爱因斯坦语)

4、笛卡儿对伽利略的表述作了何种改进?(运动的方向性问题,伽利略时代还没有把物理量区分为矢量和标量。)

5、牛顿又是如何补充和完善前人的理论的?(①物体的运动并不需要力去维持,②提出了惯性的概念。牛顿第一定律实际上是伽利略思想的继承。)

6、牛顿第一定律揭示的是什么自然规律?(力和运动的正确关系)

7、你对牛顿“如果说我在科学上有什么贡献的话,那是因为我是站在巨人的肩膀上,比别人看得更远的缘故”这个说法有何感想?(这是一句实事求是的挚语。)

在牛顿第一定律的教学中,教学重点应用于定位在充分展示科学家的原发现过程及揭示伽利略的研究问题的思想方法上,从教育和教学的层面进行适当的剪辑和编制,让学生追根溯源,使教学过程真正成为学生内心体验和主动参与的“再发现过程”或“亚研究过程”,使学生真实体会到真理的发现过程是一个螺旋式上升过程。

三、教学评价的开放

教学评价是这样被定义的:“在物理教学过程中系统地收集信息,根据教学目标的要求,对教学所引起的学生在认知行为上的变化,在定性、定量的基础上进行价值判断,为物理教学决策提供信息的过程。”在实践中,我们也常常借助于对学生学业成绩的考核来评价课堂教学质量,同时调整和改进课堂教学工作。这种评价对调控课堂教学工作能提供一定价值的教学反馈信息,但它的局限性也是十分明显的:一是它过分强调了结果,忽视了过程;二是突出了教师的作用,未能体现学生主体地位;三是容易误导教师急功近利,而轻视对学生潜能的培养,更不用说利用评价的手段来激发学生的学习积极性和探究的欲望。本人以为,教学评价的作用更多的应该体现在:学生良好行为习惯的养成;自主学习、探究性学习能力的提高;以及科学精神的增强。

《中国青年报》2001年4月2日纪实报道:“一个中国孩子在美国的学习。”说的是一位中国少女在国内学习时,被老师说成是“缺乏逻辑思维能力”、“没有数学脑子”,她本人也感到“厌学了”。然后到了国外,通过短短的三四个月时间,这位女学生的自信和学习状态就像换了一个人,不可否认,除了与教学内容的难易程度有关外,他们的评价方法也起了相当大的作用。正如文中所说:“一个孩子如果总是受到负面评价,就会产生自我的‘负驱动’,自暴自弃。处在学习过程中的学生就像一杯没倒满的水,在中国老师这里,通常看到‘一半是空的’;而美国老师那时,却总是看到‘一半是满的’。前者否定,后者肯定,哪一种能对学生产生激励作用呢?当然是后者,这早已被心理学上著名的‘罗森塔尔效应’所证明——仅仅是因为教师对学生的期待不同,一部分学生就会比另外学生取得更大进步。这难道不是我们的教育应当反省、深思的吗?”

从科学探究的全过程来看,它包括了:提出科学的问题;根据已有的知识和经验提出假设和猜想,收集证据、解释、评价、交流和推广。重视的是探究过程,培养的是学生的科学素养,而结果的正确与否不被十分看重,传统的评价观念显然不能适用。要达到评价的开放,本人以为要做好以下几点:

1、克服评价形式的单一性。探究过程的特征之一是重视合作式的学习,既有师生双方的互动,也有学生之间的合作。因此不能只采用教师评学生,而是应该充分发挥学生的主体参与作用,多采用学生的自我评价和学生的互评。

2、不求全责备。探究过程是学生感知未知领域的过程,因此他们提出的问题可能不能切中问题的要害,他们的猜想可能带有很强的主观性而少逻辑性,他们的解释及证据不那么完备……,这些问题的存在是很正常的,对此教师不应求全责备,而应该多加鼓励和肯定,哪怕只有一点闪光点,只有如此,学生才能从探索的艰辛中体验到探索的乐趣,从而从爱学到好学到乐学。

3、允许不同标准的存在。真理本来就具有相对的意义,而自然界又是如此的错综复杂,许多问题的答案并不是唯一的,因此应该允许学生有不同的见解和答案,对学生探究过程中存在的一些问题,教师有些可以当堂解释,也有一些问题可以叫学生课后讨论。

四、教学方法的开放

常言说得好:教学有法,而无定法。科学探究教学方法的开放性重点应体现在教师根据不同的教学内容和学生个性发展的差异采用不同的教学方法,如概念辩论探究、实验探究等。事实上,灵活多样的开放式教学方法有助于提高学习效率。

如物理概念采取辩论式科学探究方法,可以使学生对概念加深理解、增强记忆。我在教高二时,有两位学生对“电流强度”这个物理量是矢量还是标量发生争执,双方互不信服,要求教师仲裁,为分清是非,我因势利导组织了一次讨论:教师担任“法官”兼启发者,模仿法庭,进行了一个简短的辩论。

师:现在我们辩论“电流强度”这个物理量是矢量的,还是标量。请认为是矢量的同学坐到左边,认为是标量的同学坐到右边。(各有一半左右)

师:请认为是矢量的正方阐述自己的观点,认为是标量的反方准备驳斥理由。

正方:教科书上对矢量概念的表述是:“象力这样既有大小,又要由方向来确定的物理量叫做矢量。”电脑强度既有大小又有方向,应该属于矢量。

反方:从定义式I=q/t看,q和t都有是标量,其比值I当然是标量。

正方:(在黑板上画出下图)并联电路中两个支路上的电流大小和方向,与干路中电流的大小和方向的关系,正好符合同一直线上的两个矢量合成原理,因此,“电流强度”是矢量。

I1=2A I1=2A

(正方图) (反方图)

反方:很好!你们的理由为我们的反驳提供了思路,如果把你们的图改成如图这样的形状(在黑板上画出上图),我们大家都知道,按平行四边形法则得到的结果,总电流强度不可能是5A,而按电学知识,电流强度仍然是5A。显然你们的观点是错误的。

师:辩析得好!现在我们大家来给矢量下一个完整的定义。

众:既有大小,又有方向,而且满足平行四边形法则的物理量叫矢量。

通过这样轻松愉快的辩论式科学探究活动,学生牢固地掌握了矢量这个概念。

而演示实验采用开放式科学探究方法,不仅可以帮助学生形成正确的物理概念,而且可以拉近物理与学生之间的距离,使学生认识到周围物理现象的普遍存在,学会观察物理现象,有兴趣去研究物理现象,进一步学好物理。我曾问过一些学生,为什么喜欢物理,答:物理实验如同魔术一样,非常有趣。可见实验在爱好物理的学生心中的地位。教师在设计演示实验时应充分考虑学生的参与程度,把演示实验的过程全方位向学生开放。许多演示直接由学生来做,不仅参与的学生有直接体验,而且其它学生受到的感染也远比教师表演好得多,学生成了真正意义上的参与者,而不是旁观者。

如在“机械能守恒定律”的教学中,我安排了“触鼻”演示,装置很简单,效果却不错。取约二米长的线绳系在天花板上,下端拴一铁球。演示时,请学生中的“勇敢”者上来,让绳拴着的铁球偏离平衡位置,恰好能碰到参与者的鼻子,这时释放铁球,当铁球返回时,不管是下面的观看者还是上面的参与者都十分紧张,而铁球却在刚要碰到参与者的鼻子时戛然而止,参与者安然无恙。由于学生参与了整个演示过程,感受十分深刻,对理解“机械能守恒定律”帮助很大。

再者,科学探究有七个要素,科学探究不仅是物理教学的重要内容和学习方式,而且是物理教学中的教学目标,毫无疑问应贯穿于整个中学物理教学,但是我认为这种贯穿应该是有机的,在某一教学阶段(而不是每一节课)在将其七个要素整体贯彻落实。因此,具体在某一节课的教学设计上,我们一定要根据课型与学生的实际,只能是重点突出科学探究的某个或某几个要素,倘若每节科学探究课都要追求其七个要素,肯定会是教学时间和效益所不允许的,那必须是形而上学的做法,必将落入科学探究的“新七股”的误区。

科学探究方法的开放性本身就要求教师自身具有探究精神,在不断科学探究方法、教学规律的同时,深刻体会科学探究的内涵,设计的教学过程既要合乎科学发现的逻辑,又要合乎学生的认知规律;既要有知识性,又要有趣味性。这种教学方法对教师自身素质的提高能起到积极的促进作用。

总之,科学探究作为新的教学方式,促使人们思考当前教育存在的问题,并积极探索各种行之有效的方式,使学生从被动接受知识的地位,转变为主动参与、发现、探究和知识建构的主体地位;在深入理解科学知识、体验科学发现的过程中,各方面素质都得到发展。这对当前的科学教育特别是素质教育的落实无疑有很大的促进作用。

参考资料:

1、《普通高中物理课程标准(实验)解读》(走进新课程丛书,湖北教育出版社)

2、《基于新课程的课堂教学改革》(郑金洲主编 福建教育出版社)

3、宓子宏,《物理教育学》,浙江教育出版社,1992年9月

扫一扫关注我们

扫一扫关注我们