把握物理模型 培养思维能力

长汀一中 林小灵

摘要:物理模型是物理研究中对研究对象的简化描述。是一种科学方法。在中学物理教学中,是培养学生物理思维能力的重要途径。在教学中,可通过发挥模型的教育作用,解题的建模,模型的变换,培养学生的思维能力,创新能力。

关键词:物理模型 教育作用 思维能力

所谓物理模型,就是人们为了研究物理问题的方便和探讨事物的本质而对研究对象所作的一种简化的描述或模型。由于物理学研究自然界中物质最基本、最普遍的规律以及物质和结构的相互作用,几乎每一个具体问题都要涉及到许多因素。因此,为了达到对事物本质和规律的认识,为了充分了解研究对象的本质,必须在观察实验的基础上,通过对各种事实和材料的分析综合比较、分类等思维过程,根据研究对象和问题的特点,对研究对象做一种简化的描述或模拟。这是科学研究和教学的一种科学方法。

一、掌握物理模型.

自然界中任何事物与其他许多事物之间存在着千丝万缕的联系,并处在不断的变化之中。面对复杂多变的自然界,人们在着手研究时,总是遵循这样一条重要的方法论原则,即从简到繁,先易后难,循序渐进,逐次深入。根据这条原则,人们在处理复杂的问题时,总是试图把复杂的问题分解成若干个比较简单的问题逐个击破。或者把复杂的问题转成比较简单的问题。物理模型的建立就是很好的例子。

以质点的概念为例,质点就是忽略了物体的大小、形状和转动,集中了整个物体质量的几何点,突出了物体的位置和质量的主要特征。至于什么时候可以把物体简化成质点,要视具体问题具体分析。如研究地球绕太阳的公转时,就可以不考虑地球的大小、形状和自转,把地球看成质点。但在研究地球的自转时,就不能再把地球简化为质点了。以物理模型为基础,经过科学抽象,突出其主要矛盾和本质特征,忽略次要因素,重新构造新模型,通过对新模型的研究,建立起物理概念。

纵观物理学发展史,许多重大的发现与结论,都是由于科学家们经过大胆的猜想构思,创建出科学的理想化的物理模型,并通过实验检验或实践验证,模型与事实基础很好吻合的前提下获得的。

伽里略让小球从弯曲的斜槽上自由下落,当斜槽充分光滑时,小球可沿另端斜槽上升到初始高度,如果另端斜槽末端越接近水平,小球为达到初始高度,将运动很远。如果末端完全水平,小球将一直运动下去,永不停止。正因为伽里略构建了光滑这一理想化的模型,才有惯性定律的重大发现。

法拉第在1852年,对带电体、磁体周围空间存在的物质,设想出电场线、磁场线一类力线的模型,并用铁粉显示了磁棒周围的磁力线分布形状,从而建立了场的概念,对当前的传统观念是一个重大的突破。

1905年爱因斯坦受普朗克量子假设的启发,大胆地建立了光子模型,并提出著名的爱因斯坦光电效应方程,圆满地解释了光电效应现象。

卢瑟福以特有的洞察力和直觉,抓住α粒子轰击金箔有大角度偏转这一反常现象,从原子内存在强电场的思想出发,于1911年构思出原子的核式结构模型。

“哈勃定律”所反映的大爆炸宇宙模型,指出了我们周围的宇宙并不是静态的、恒定的、而是动态的、膨胀的。从而冲破了传统观念的束缚,为研究宇宙的起源和演化扫清了道路。

物理模型的主要功能在于:一是可以使问题大为简化,从中较为方便地得出物体运动的基本规律;二是可以对模型讨论的结果稍加修正,即可用于实际事物的分析和研究;三是有助于对客观物理世界的真实认识,达到认识世界,改造世界,为人类服务的目的。

物理模型的分类:

1、对象物理模型 即把物理问题的研究对象模型化。如物理教材中提到的:“质点”、“点电荷 ”、“单摆”、“点光源”等都属于这类模型。

2、过程物理模型 即把研究的物理对象的实际运动过程进行近似处理,排除其在实际运动过程中的一些次要因素的干扰,使之成为理想的典型过程。如物理教材中提到的,“匀速直线运动”、“等温”过程、“简谐振动”、两物体的弹性碰撞过程等都属于这一类型。

3、条件物理模型 即排除物体所处外部条件的次要因素,突出主要方面。如中学学过的“接触面光滑”、“绝热”等。

二、运用模型方法,增强解题可操作性

理想模型的建立,促进了新规律的发展,新概念的建立,对物理学的发展起了很重要的作用,但在解决各种实际问题时,我们必须很好地研究问题的物理过程,将其还原成一定的物理模型。平时物理学习中,同学们常反映物理难学尤其题难解,其中很重要的原因就是这些学生对题目的物理过程缺乏深入理解,不能把题中的物体和过程抽象为理想模型,影响了学习物理的兴趣和积极性、培养学生建立理想模型的理念,提高习题解答的可操作性,成为学习中的当务之急。

为此,下面对中学物理习题解答中,如何建立模型和应用模型谈谈个人的做法:

1、模型“原题”

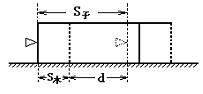

题目:子弹射入固定在水平面的木块内,深度为d0=20厘米,已知子弹和木

析和解:设两次射入木块的深度分别为d0和d,受到的摩擦力为f

木块固定时:fd0=

木块放在光滑水平面上时:fd=

且:mv0+0=(m+M)v----------------(3)

联立三式解得:d=16厘米

2、模型建立

上例属完全非弹性碰撞问题,完全非弹性碰撞有以下三个特点:

(1)碰后有共同速度v

(2)系统不受外力,动量守恒:m1v1+m2v2=(m1+m2)v

(3)碰撞过程中的动能损失:

式中F为相互作用力,L为相对位移。于是:

FL=

这是一个非常重要的物理模型,在求解力学综合问题时,类似于完全非弹性碰撞的物理情景很多。如:木块在木板上的相对滑动(木板处在光滑水平面上),两球在光滑水平面上相碰并粘合在一起等

3、模型应用

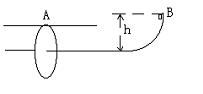

题目:如图,光滑弧形轨道和一足够长的光滑水平轨道相连,轨道上方一足够长金属一光滑金属圆环A,在弧形轨道高为h处无初速释放一可看成质点的磁块B,B下滑至水平轨道时,恰好沿A的中心轴线运动,设A、B质量均为m,求圆环的最终速度和全过程中圆环获得的电能。

流,根据电流与磁场的相互作用,知A向左加速,B向左减速,两者之间的磁场力大小相等方向相反,直至A中磁通量不变为止,即

流,根据电流与磁场的相互作用,知A向左加速,B向左减速,两者之间的磁场力大小相等方向相反,直至A中磁通量不变为止,即

再运用能量关系,不难得出:

实际上各种类型的“模型”还有许许多多从上面所举例子可以看出,建立适当的物理模型,应用类比的方法,解决有关问题显得很简捷。熟悉并掌握这种科学研究的思维方法,养成良好的思维习惯,不但能使学生加深对物理概念和规律的理解,提高解题技巧,举一反三,触类旁通,化繁为简,而且对开发学生智力,发展创造性思维,将起到积极的作用。

三、掌握模型本质,培养模型变换能力

在模型教学中,特别要防止把模型讲死,不仅要让学生知道建立模型是物理研究的一种方法,使学生领会模型是经过怎样的抽象建立起来的,具体的事物又是经过怎样的抽象纳入该模型的,以及模型建立的条件,而且必须说明其可变通性,从而培养学生进行抽象思维的能力,提高用物理模型思考和解决问题的自觉性。例如单摆模型是把实际摆的摆球视作质点,系统质量集中在摆球上,这样摆球受到的空气阻力可以忽略不计,摆球的运动只是由重力和绳子的拉力决定,由于摆球运动中绳子只提供一种约束,也可以由圆弧来限定其运动,所以二者的模型本质是相同的,这样单摆的模型的内涵和外延就清晰了。

模型方法具有较大的灵活性,教学中要让学生知道每种模型也有限定的运用条件和适用范围,把一个实际问题抽象成什么样的模型,不是以外貌的相似为依据,而要具体问题具体分析,综合考虑问题的目的、性质、程度等等,然后再作出选择,即使是同一客体,在不同的研究中也可能需要抽象成不同的模型。例如,同样是大炮发射炮弹,如果研究在空中运动的轨迹,我们应该把炮弹简化成质点模型;如果研究炮弹在炮膛里的运动,我们就不应忽略炮弹的转动。在物理学习中,不要有意或无意地把什么样的对象、什么条件、什么过程归入哪一种模型,而应在具体问题面前做出选择,在平时学习中,关键是掌握模型方法,理解如何去简化和抽象,弄清为什么目的而这样简化和抽象的。

四、正确对待物理模型的局限性

一定的物理模型只适用于一定的范畴和一定的认识阶段,当研究深入到一个新的层次或发现新的实验现象时,原有的模型往往显出它的局限性,甚至被新的发现否定。比如原子结构的模型很多,教材主要介绍卢瑟福模型和玻尔模型,这些模型虽各有其局限性,但在物理学发展中起过作用,现在对物理学学习还有价值,况且我们也不能超过它们去讲量子力学。学生将来学量子力学后,也不会怪我们讲的物理学模型的局限性。

人对物质的认识是不可穷尽的。每一种模型都有不可能穷尽的真理,随着认识的发展,会暴露它的局限性、没有,也不可能有一种完美的永恒的模型。在教学中,对物理模型必须有辩证的认识,对物理学模型,要很好的学习、掌握它,充分发挥其在物理教学中的作用。只要我们处理得当,不但有利加强物理学基础知识教学,而且能使学生受到辩证唯物主义和历史唯物主义教育,有利于发展学生思维能力,开发学生智力。

参考文献:

1、田世昆,物理思维论,广西教育出版社,1998年第二版。

2、梁树森,物理学习论,广西教育出版社,2003年第二版。

3、淅江省教育学会编写组,高中物理方法教育研究,淅江教育出版社, 2004年第三版。